前立腺の解剖と働き

前立腺は男性にしかない臓器で、精液の一部を作っています。解剖学的には恥骨の裏側の骨盤腔の奥で、さらに膀胱に連続しその下に位置し、尿道を取り囲み、通常は3×4cm程度の大きさです。また前立腺の背側は、直腸に隣接しているため、肛門から指を入れることにより(直腸診)、直腸壁越しに容易に触れることが出来ます。この前立腺に発生するがんを前立腺がんといいます。

正常前立腺は栗の実のような形で、移行領域と中心領域からなる内腺部と辺縁領域からなる外腺部からなります。一般的に良性の前立腺肥大症は移行領域から発生し、前立腺がんの約70%は辺縁領域から発生します。

前立腺がんの統計

前立腺がんは、欧米諸国では男性がんの中で大変多いがんとして知られており、とくに黒人、白人に発症頻度が高く、アメリカでは男性がんの中で罹患率(病気にかかる比率)は1位、死亡率は肺がんに次いで2位ともっとも多い男性のがんです。近年、日本の前立腺がん患者数も急激に増加してきています。1975年に前立腺がんを発症した患者さんは2,000人程度でしたが、2000年には約23,000人と急速に増加しており、2020年には78,000人以上となり、肺がんに次いで罹患数の第2位になると予測されています。

また平成17年度の厚生労働省の調査では、男性がんの中で患者数はすでに第1位となっており、年齢別では50歳代前半では第7位、60歳代前半では第2位、60歳代後半以降では1位のがんです。

また前立腺がん死亡数も増え続けており、2008年は約1万人が前立腺がんで死亡していると推定されています。また、死亡数は将来も増加し続け、2020年には2000年の約3倍になると予測されています。

前立腺がんの発生と原因

前立腺がんは一般的には50歳以降に発生し、特に60歳以降に直線的に増加していきます。前立腺がんの発生に関与するリスクファクターとしては、加齢、食生活の欧米化(動物性脂肪の摂取量の増加)、前立腺がんの家族歴(遺伝的要因)、人種(黒人)があげられます。

前立腺の生理作用は男性ホルモン(アンドロゲン)の作用により維持されています。また、前立腺の成長や前立腺に発生する前立腺がんおよび前立腺肥大症などの病気の進行にも、男性ホルモンが関与しています。しかし、その男性ホルモンが前立腺がんの発生にも関与しているといわれていますが、その発がんのメカニズムはまだ明らかになっていません。

そのため予防法も明らかになっていませんが、疫学的には古典的な日本食のように動物性脂肪の摂取を減らし、緑黄色野菜などを多く摂取する食生活がよいと考えられています。

早期がん

早期の前立腺がんには、がん特有の症状はありません。前立腺がんの70%は外腺部(辺縁領域)から発生するため、早期がんでは無症状です。しかし、内腺部(移行領域)に発生し、尿道を圧迫する前立腺肥大症を合併している場合があり、前立腺肥大症に伴う症状が見られるときがあります。具体的には排尿困難、頻尿、残尿感、夜間頻尿、尿意切迫感、下腹部不快感などの症状があげられます。

局所進行がん

局所進行がんでは、上記で述べたような前立腺肥大症と同様の排尿障害を中心とした症状が認められます。その他、がんが膀胱や尿道、射精管に浸潤することにより血尿や血精液症などの症状が認められることがあります。

転移がん

前立腺がんは進行するとリンパ節、骨(特に胸腰椎、骨盤骨)に転移しやすいがんです。このような転移がんの場合、リンパ節転移が進行すると下肢のむくみがあらわれたり、骨に転移すると腰痛などの痛みが現れたり、さらに進行した場合には下半身麻痺を生じることがあります。

PSA検査

現在、前立腺がんの腫瘍マーカーとして、血中PSA(前立腺特異抗原)の測定は最も有用な方法です。PSAは前立腺に特異的な蛋白質です。PSAは健康なときにも血液中に存在していますが、前立腺がんが発生すると、より多くのPSAが血液中に流れ出します。そのためPSAは非常に敏感な腫瘍マーカーといわれ、PSA検査は前立腺がんの早期発見には必須項目です。

PSA値が正常の値よりも高ければがんが疑われることになり、PSA値が高くなるにつれてがんの確率も高くなっていきます。しかし、PSA値が正常値より高値だからといって、必ずしも前立腺がんであるとは限りません。前立腺肥大症や前立腺炎でもPSA値が高値となることもあります。

PSA値が4~10ng/mlをいわゆる「グレーゾーン」といい、約30%にがんが見つかります。10~20ng/mlでは約50%とPSA値が高くなるほどがんの発見率は高くなります。ただし、4ng/ml以下でも前立腺がんが発見されることはあります。

さらにPSAは前立腺がんのスクリーニング、診断に有用なだけでなく、がんの局所進展や転移とよく相関し、治療効果の判定、再発の診断などにも非常に有用です。

したがって、PSA値が高い場合には、さらに前立腺がんである可能性を調べるために、直腸診、経直腸的超音波検査、MRI、前立腺生検等を行って診断します。

直腸診

古典的に行われている診断法ですが非常に重要です。直腸から指を入れて、前立腺の背側を触診することが出来ます。直腸側の前立腺の背側は、前立腺がんの好発部位である辺縁領域で、ある程度大きくなりはっきりとした前立腺がんでは指で触知、診断することが出来ます。

経直腸的前立腺超音波検査

肛門から専用の超音波プローブを挿入して、前立腺がんの可能性があるかどうか検討します。また前立腺の大きさや前立腺肥大症の有無もわかります。

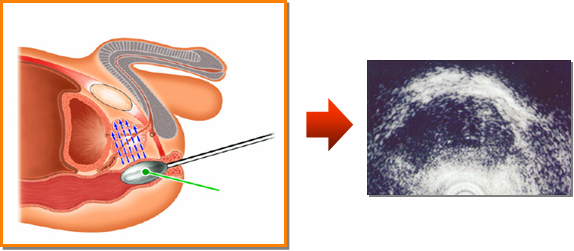

前立腺生検

PSA値や直腸診、経直腸的前立腺超音波検査によってがんが疑われる場合、確定診断をするためには、前立腺の組織を採取する前立腺生検を行い、がん細胞の有無を病理学的に診断します。前述の経直腸的前立腺超音波検査で前立腺内部を観察しながら、バイオプティガンという自動生検装置を用いて、細い針で前立腺を刺して組織を採取します。

以前は6か所生検が一般的でしたが、最近のガイドラインで初回10か所以上の生検が推奨されており、当院でも前立腺の大きさを考慮しながら、10か所以上の生検を行うようにしています。採取された組織の病理検査を行い最終的な診断が行われます。

前立腺生検の経路(方法)には経直腸的と経会陰的(肛門と陰嚢の間から)行う方法とがあります。一般的には簡便な方法である経直腸的が多く行われていますが、経会陰的にくらべて直腸出血や急性前立腺炎などの合併症のリスクが若干高いため、通常は入院で行われています。また麻酔も局所麻酔で行う方法と下半身麻酔で行う方法がありますが、下半身麻酔の場合には通常入院で行われます。

当院では、外来で、安全かつ安心して行える方法として局所麻酔で経会陰生検をおこなっています。検査は麻酔を含めて約30分程度で終了します。

グリーソンスコア

前立腺生検の結果、病理検査で前立腺がんの診断がされると、前立腺がんの場合、がんの悪性度をグリーソンスコアという病理学上の分類を使って表します。この分類は、米国のグリーソン博士によって提唱された、前立腺がん特有の組織異型度分類です。最近では、前立腺がんの治療法を選ぶ際に、重要な分類法です。

まず、生検で採取したがん細胞の組織構造を顕微鏡で調べて、もっとも面積の多い組織像と、2番目に面積の多い組織像を選びます。次に、それぞれの組織像を図に示す1(正常な腺構造に近い)~5(もっとも悪性度が高い)までの5段階の組織分類に当てはめます。そして、その2つの組織像のスコアを合計したものが、グリーソンスコアになります。

グリーソンスコアでは、もっとも悪性度の低い「2」から、もっとも悪性度の高い「10」までの9段階に分類されることになります。たとえば最も面積の多い組織像が「3」で、2番目に面積の多い組織像が「4」の場合は、「3」+「4」=「7」となります。一般的に、生検でのグリーソンスコアでは、スコアが「6」以下は性質のおとなしい前立腺がんであり、「7」は前立腺がんの中で最も多く認められ、中程度の悪性度であり、「8」以上は悪性度の高い前立腺がんと診断されます。

画像診断

前立腺生検で前立腺がんの診断が確定すると、病気の進行度を確認するためにCT(コンピューター断層撮影法:computed(computerized) tomography)、MRI(磁気共鳴画像法:magnetic resonance imaging)、骨シンチグラフィーを行います。これらの検査により局所(前立腺)での進行度、リンパ節転移、骨転移や肺や肝臓などの遠隔臓器への転移の有無を確認します。

CT:主にリンパ節転移やその他の臓器への転移の有無を確認するために行います。

MRI:前立腺内でのがんの存在している場所、前立腺被膜より外への進展の有無、精嚢腺への浸潤の有無などを確認します。最近のMRI検査はかなり精度が良くなり、前立腺がんの局所診断に非常に有用といわれています。場合によっては前立腺生検の前に行うこともあります。

骨シンチグラフィー:進行した前立腺がんでは、骨への転移がしばしば認められます。骨への転移の有無を調べるためには骨シンチグラフィーを行います。骨シンチグラフィーは、放射性物質ががんの転移のある骨に集まる性質を利用した検査です。放射性物質を静脈注射してから、シンチグラフィーで全身の骨を撮影すると、骨の転移部位が黒く映り、異常集積として確認されます。

直腸診の所見と前述の画像診断の結果などにもとづいて前立腺がんの病期を決定します。前立腺がんの病期分類は少し複雑で、前立腺肥大症として経尿道的前立腺切除術(TUR-P)などの手術が行われ、その病理組織から偶然に前立腺がんが見つかった場合にはT1aとT1bと分類されます。PSA値の異常のみで、直腸診、画像診断で異常がなく、前立腺生検を行い、前立腺がんが見つかった場合にはT1cと分類されます。直腸診や画像診断で異常があり、前立腺がんと診断されるとT2以上の分類になります。 病期分類(TNM分類)は、「T:原発腫瘍」「N:リンパ節転移」「M:遠隔転移」によって、がんの進行度(広がり)を分類します。

T:原発腫瘍

T1 触知不能、または画像診断不可能な臨床的に明らかでない腫瘍

T1a 組織学的に切除組織の5%以下の偶発的に発見される腫瘍

T1b 組織学的に切除組織の5%をこえる偶発的に発見される腫瘍

T1c 針生検により確認される腫瘍(たとえばPSAの上昇による)

T2 前立腺に限局する腫瘍

T2a 片葉の1/2以内の進展

T2b 片葉の1/2をこえ広がるが、両葉には及ばない

T2c 両葉への進展

T3 前立腺被膜をこえて進展する腫瘍

T3a 被膜外へ進展する腫瘍(片葉、または両葉)

T3b 精嚢に浸潤する腫瘍

T4 精嚢以外の隣接組織(膀胱頸部、外括約筋、直腸、挙筋、または骨盤壁)に固定、または浸潤する腫瘍

N:所属リンパ節

N0 所属リンパ節転移なし N1 所属リンパ節転移あり

M:遠隔転移

M0 遠隔転移なし M1 遠隔転移あり

日本でのステージ分類は少し複雑で、A~Dの分類 (Jewett Staging System)が多く使われていました。

ステージAとは前立腺がんを疑わず、前立腺肥大症の手術の病理組織の結果、前立腺がんが見つかった場合でTNM分類のT1aとT1bに相当します。また前立腺がんの疑いで検査を行い、前立腺がんであった場合には、ステージはBからDとなります。

ステージBは早期がんであり、前立腺内にがんが限局している場合でT2に相当します。

ステージCは前立腺周囲には留まっているが、前立腺被膜を越えているか、精嚢に浸潤している場合でT3とT4に相当します。

ステージDは転移を有するもので、D1とD2に分類され、所属リンパ節転移がある場合がD1(N1に相当)、所属リンパ節転移以外のリンパ節転移、骨その他臓器への転移がある場合がD2(M1に相当)となります。またT1cは現在ステージB0とされています。しかし最近では、ABCD病期分類は曖昧さを含んでいるため、可能な限りTNM分類に従って分類しています。

外科療法(根治的前立腺全摘除術)

基本的には手術によって根治が期待できる症例に対して行います。前立腺を精嚢腺とともに摘出し(下図の赤い斜線部位)、膀胱と尿道を吻合する手術です。通常は所属リンパ節も郭清します。がんが前立腺の中にとどまっており、大きな合併症もなく期待余命が10年以上ある場合よい適応とされ、T1~T2N0M0、およびT3aN0M0の一部が手術の適応となります。

手術の方法には開腹手術や腹腔鏡手術、小切開手術、最近ではロボット手術があります。一般的な方法には、下腹部を切開して前立腺を摘出する恥骨後式前立腺全摘除術があります。最近は開腹手術でも比較的小さな傷で手術は可能な施設が多くなってきています。通常、入院期間は2週間程度で、手術時間は4時間程度です。以前は出血量が多い、難易度の高い手術といわれていましたが、ほとんどの手術が自己血輸血のみで可能になってきています。また最近では傷を小さくして手術する小切開手術も行っています。本手術の合併症として、尿失禁と性機能障害がありますが、尿失禁に対しては、骨盤底筋群の強化、薬物投与で対処します。術後3-6ヵ月で90%以上の患者さんが尿パッドのいらない状態まで改善します。性機能障害についてですが、前立腺全摘除術では前立腺、精嚢腺摘出され、精管も切断するため、術後射精は出来ません。通常は勃起を支配する神経も合併切除するため、勃起障害も起こります。また勃起に関しては神経温存手術にて温存の可能性はありますが、がんの状態によってはがんを残してしまうこともあるため、十分な検討が必要です。

放射線治療

放射線を用いて、がん細胞の遺伝子を破壊し、がん細胞の分裂や増殖を抑えて、がん細胞を死滅してしまう方法です。前立腺がんに対する放射線治療には手術療法と同様、転移がない根治可能な前立腺がんに行われる場合と、骨転移による疼痛緩和や骨折予防のために対症療法として行う場合があります。放射線治療の進歩に伴い、いろいろな方法が登場してきています。

外照射法

転移のない前立腺がん、すなわち早期がんから局所進行がん(T1N0M0~T4N0M0)に対して、体の外から高エネルギーのX線を前立腺に照射して治療する方法です。3次元原体照射法を用いて70~74Gyの外照射を行う方法に加え、最近では、より多くの放射線量を照射可能な最新型放射線治療装置トモセラピー(Tomotherapy)などを導入し、強度変調放射線治療(IMRT)による治療が可能な施設も増えてきています(愛知県がんセンター中央病院 放射線治療部にはトモセラピーが導入されています)。通常は1日2Gyを週5回行い、合計37~39回で約8週間の治療で、74~78Gyの外照射を行います。副作用には頻尿、排尿時痛、血尿などの尿路の症状や頻便、排便時痛、直腸出血などが起こることがありますが、いずれも軽度であることが多く、通常は通院で治療可能です。

また、前立腺全摘術後のPSA再発に対して、前立腺を摘出した部位に放射線治療を行い、再度の根治をする方法として、外照射による救済放射線治療もあります。術後のPSA値を高感度で測定することにより、早期の術後PSA再発を判断し、救済放射線治療を行うことにより、治療成績の向上することが言われています。

組織内照射法(密封小線源療法)

放射線を放出する物質(ヨウ素125)を密封した小さな線源を、前立腺の中に永久的に埋め込み照射する方法です。通常、治療は3泊4日の入院で腰椎麻酔下にて行われます。足を高く上げた砕石位という体位で、超音波の探子を直腸内に挿入固定し、前立腺の超音波で観察しながら、会陰部(陰のうと肛門の間)より前立腺内にヨウ素を密封した線源を、前立腺の体積に応じて50~100個程度、永久的に挿入します。線源は長さ4.5mmで直径は0.8mmでチタンで密封されています。挿入された線源から体の外へ放出される放射能はごくわずかで、日常生活にほとんど制約はありません。治療後約1年で放射能がなくなりますが、この治療を受けたことを記載したカードを1年間は携帯していただく必要があります。合併症は、外照射と同様ですが、針を何本も前立腺に刺して線源を挿入するため、治療後一過性に排尿困難が起こることがあります。

この治療の適応は前立腺内にとどまった早期の前立腺がんの中でも、悪性度の低いものがよい適応とされています。具体的には、診断時のPSA値が20ng/ml以下、病期がT2N0M0以下、グリーソンスコアが7以下の条件を満たし、その中でも一般的には、低リスクの症例は小線源単独治療、中リスクの症例は小線源治療に外照射法を併用して行います。高リスクの症例は通常、小線源治療は選択されず、トモセラピーなどのIMRTによる外照射法が行われることが一般的です。

内分泌治療(ホルモン療法)

前立腺がんは、精巣および副腎から分泌される男性ホルモンによって増殖していきます。内分泌療法(ホルモン療法)は、男性ホルモンの分泌抑制や働きを遮断することによって、前立腺がん細胞の増殖を抑制する治療法です。

内分泌治療には外科的去勢(精巣摘除術)と薬物療法があります。薬物用法には注射と飲み薬があり、注射はLH-RHアゴニストと呼ばれる注射剤を使います。これを1ヵ月または3ヵ月に1回注射をすることにより男性ホルモンの分泌を抑制します。また飲み薬は、男性ホルモンの前立腺がん細胞に対する働きを遮断する抗男性ホルモン剤(抗アンドロゲン剤)を内服します。通常、内分泌治療は注射剤か飲み薬のどちらか、もしくは両方を併用して治療開始します。 副作用は、ほてり、のぼせ、急な発汗などのホットフラッシュと呼ばれる症状が多くみられます。女性化乳房、性欲低下、勃起障害、肝機能障害などがあります。 内分泌治療は基本的には転移のあるがんに対して行われます。転移した前立腺がんは、転移した部位の細胞も同じ前立腺がんの性質であるため、転移した部位にも同様に効果が期待できます。しかし、手術や放射線治療を希望しない患者さんや、高齢者の転移のない前立腺がん患者さんに行うことがあります。また、治療効果を高める目的で、手術や放射線治療の前(ネオアジュバント療法)と治療後(アジュバント療法)に内分泌治療が併用されることがあります。特に当センターでは外照射法で前後の内分泌治療を積極的に併用して良好な治療成績を認めています。

しかし、内分泌治療は未治療前立腺がんの80%以上に効果が認められますが、長期間治療を継続していると、徐々に効果が弱くなり、再びがん細胞が増殖を始め、病状が進行し再燃がんと呼ばれる状態となります。再燃前立腺がんに対しては、抗男性ホルモン剤の変更や、女性ホルモン剤や副腎皮質ホルモン剤の投与が行われますが、持続的な効果が得られることは少なく、治療に苦慮します。このように内分泌治療は有効な治療法ですが、これのみで完治することは難しいと言われています。

化学療法

進行がんのなかでも、内分泌治療の効果がなくなった症例や、はじめから内分泌治療が効かない症例に行います。今までは有効な抗がん剤がありませんでしたが、新規抗がん剤のドセタキセルが再燃前立腺がんに対しての有効性が示され、本邦においても、2008年9月より再燃前立腺がんに対して使用が可能になりました。単独投与だけでなく、ステロイド剤やエストラサイト(抗がん剤)との併用投与も行われ、良好な治療効果が認められています。

待機療法

何も治療を行わず厳重に経過を観察していく方法です。前立腺生検の病理結果が、悪性度の低いがんで少量しか認められず、積極的に治療を行わなくても予後に影響しない可能性が高いと判断される場合に選択されることのある方法です。まだどのような症例が待機療法の対象になるかははっきりとした見解はありませんが、グリーソンスコアが6以下でPSA値が20ng/ml以下、病期がT1-T2、期待余命や針生検でのがんの検出量などが一つの目安といわれています。待機療法では、治療を行わないため副作用も当然ありませんが、がんと診断されて「何も治療しない」ことに対して精神的な負担に感じる患者さんには向いていません。

再発にはPSA再発と臨床的再発の2つがあります。

PSA再発

それぞれの治療を行った結果、一度低下したPSA値が再び上昇してきた状態です。PSA値の上昇が再発の最初の兆候であるため、治療後は定期的にPSA値を測定し、その推移を確認します。通常、PSA再発が認められなければ、臨床的な再発もないため、それ以上の画像診断を行うことは不要と考えられています。各種治療後のPSA再発に対する標準治療はまだ確立していませんが、放射線治療、内分泌治療、化学療法などが状況に応じて行われます。